Cooperativas piden igualdad de condiciones en temas hipotecarios (COLOMBIA)

- Categoría: Colombia

- Visto: 438

Directivos de entidades dicen que se sienten excluidos de planes del Estado. Minvivienda responde.

Directivos de entidades dicen que se sienten excluidos de planes del Estado. Minvivienda responde.

Algunos representantes de las cooperativas en el país expresaron su inconformismo por la desigualdad en los beneficios que tienen frente a los bancos en materia hipotecaria.

Uno de ellos es el relacionado con el subsidio a la tasa de interés que impulsa el Gobierno. Incluso recordaron cómo recientes recortes en las líneas de crédito que manejaban con la Financiera del Desarrollo (Findeter) impactaron la financiación hipotecaria que ofrecían.

Al respecto, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Colombia (Fecolfín) señaló que se han sentido “excluidos” de programas como Mi Casa Ya que, precisamente, maneja el subsidio, y agregaron que con su participación “ayudarían al Estado a cumplir los objetivos”.

Oswaldo Gómez, líder de la plataforma solidaria de la cooperativa Confiar, dijo que el aporte del Estado en materia hipotecaria inicialmente fue importante, tanto para el sector financiero como para las cooperativas adscritas a las líneas que se manejaban desde Findeter, para atender la demanda de vivienda de sus asociados. Sin embargo, “a pesar de que Confiar tiene una cartera cercana a los 280.000 millones de pesos para créditos hipotecarios, en los últimos meses el fondo de Findeter cayó por valoraciones técnicas”.

Sobre el tema específico del subsidio a la tasa de interés del 2,5 por ciento en los préstamos para comprar vivienda de 100 millones a 321 millones de pesos, el presidente de Fecolfín, Enrique Valderrama, dijo que este beneficio, que mueven los bancos para créditos hipotecarios, “se está jugando con la cancha inclinada y se favorece únicamente a un sector”.

Otro de los factores –señaló– es que “con un apoyo importante del Estado podríamos crear nuestros propios proyectos, más allá de la vivienda de interés social (VIS). Vale recordar que, por el tipo de asociados que atienden, la orientación de las cooperativas es hacia el mercado de la VIS; sin embargo, algunas instituciones como Confiar o Bancoomeva tienen una porción de la colocación de los créditos para rangos medio y alto (no VIS), pues hay gente de estrato medio vinculada al sector cooperativo.

EL TIEMPO consultó al Ministerio de Vivienda, que reconoció la importancia de las cooperativas en el esfuerzo por democratizar el crédito. Para ello, se han acercado al gremio con el fin de conocer sus particularidades, llegar a propuestas concretas y modificar, si hay lugar, algunas condiciones de los préstamos.

“Por ley, las entidades del sector solidario pueden otorgar créditos de vivienda siempre que cumplan condiciones como plazos entre 5 y 30 años, que los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y no se sancione el prepago, entre otras”, dijo.

Con respecto a los beneficios a través de la reducción en la tasa de interés, el Ministerio agregó que “las cooperativas financieras podrían tener este beneficio, ya que entran en la categoría de establecimientos de crédito. Asimismo, aquellas que son de carácter financiero (actualmente hay cinco en el país) pueden otorgar créditos hipotecarios con el beneficio del subsidio”.

Finalmente, desde Fecolfín recordaron que establecen diferentes líneas de crédito en el sector cooperativo, pero el de vivienda ha sido asumido con recursos propios. Por esta razón –insisten–, “amerita un apalancamiento con las políticas públicas para los créditos de VIS, destinando recursos del presupuesto nacional para que las cooperativas atiendan la demanda”.

Andrés Felipe Salazar / El Tiempo

Página Web - 2017/11/03

Fuente: http://www.eltiempo.com/

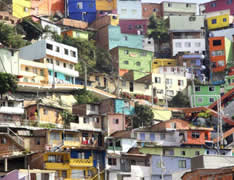

El desarrollo y la transformación que ha vivido Medellín en los últimos años no la eximen de fallas persistentes y riesgos inminentes a los que se les debe prestar especial atención, según los expertos. Contingencias ambientales por la contaminación del aire, una rápida expansión urbana y las brechas de desigualdad que se mantienen son algunos de los aspectos que representan los mayores retos para la capital antioqueña y la región metropolitana.

El desarrollo y la transformación que ha vivido Medellín en los últimos años no la eximen de fallas persistentes y riesgos inminentes a los que se les debe prestar especial atención, según los expertos. Contingencias ambientales por la contaminación del aire, una rápida expansión urbana y las brechas de desigualdad que se mantienen son algunos de los aspectos que representan los mayores retos para la capital antioqueña y la región metropolitana. Unos 400 mil de los 12,5 millones de usuarios del sistema eléctrico colombiano, que funciona bajo el Sistema Interconectado Nacional (SIN), autogenerarían y podrían comercializar excedentes de energías renovables no convencionales (solar y eólica) en los próximos cinco años.

Unos 400 mil de los 12,5 millones de usuarios del sistema eléctrico colombiano, que funciona bajo el Sistema Interconectado Nacional (SIN), autogenerarían y podrían comercializar excedentes de energías renovables no convencionales (solar y eólica) en los próximos cinco años. En 2017, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) cumple 64 años de operación y para su director Mauricio Perfetti este tiempo los ha convertido en expertos para hallar las características más importantes de la sociedad. EL COLOMBIANO habló con él sobre el censo que se desarrollará en 2018, momento en el que se cumplen 13 años desde la última vez que se realizó el ejercicio con una innovación más: consolida su apuesta digital, pero esta no se realizará sin antecedentes pues la prueba piloto fue aplicada en Jamundí, Valle del Cauca. Perfetti adelantó que será un formulario con 50 preguntas e inclusivo con territorios étnicos.

En 2017, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) cumple 64 años de operación y para su director Mauricio Perfetti este tiempo los ha convertido en expertos para hallar las características más importantes de la sociedad. EL COLOMBIANO habló con él sobre el censo que se desarrollará en 2018, momento en el que se cumplen 13 años desde la última vez que se realizó el ejercicio con una innovación más: consolida su apuesta digital, pero esta no se realizará sin antecedentes pues la prueba piloto fue aplicada en Jamundí, Valle del Cauca. Perfetti adelantó que será un formulario con 50 preguntas e inclusivo con territorios étnicos. Como una especie de alerta temprana, la Mesa Ambiental de Sabaneta advirtió que la presión de suelo sobre la microcuenca La Doctora por el elevado número de construcciones podría ocasionar graves consecuencias.

Como una especie de alerta temprana, la Mesa Ambiental de Sabaneta advirtió que la presión de suelo sobre la microcuenca La Doctora por el elevado número de construcciones podría ocasionar graves consecuencias.