Eduardo Moreno, director de investigación y desarrollo de capacidades de ONU-Habitat, insiste en que hay que buscar una solución a la desigualdad en las grandes urbes del planeta

Eduardo Moreno, director de investigación y desarrollo de capacidades de ONU-Habitat, insiste en que hay que buscar una solución a la desigualdad en las grandes urbes del planeta

Sorprende escuchar a un técnico de Naciones Unidas hablar tan claro sobre corrupción e intereses inmobiliarios que compran a autoridades, prevalencia de lo privado sobre lo público a la hora de diseñar ciudades y desigualdad. Eduardo Moreno (Guadalajara, México, 1956), director de Investigación y Desarrollo de Capacidades de ONU-Habitat, narra cómo deberían articularse las grandes urbes del planeta para que la vida fuese más digna.

Pregunta. ¿Qué dice ONU-Habitat con respecto al derecho a la vivienda?

Respuesta. Nosotros mantenemos que debemos respetar el derecho a la vivienda de una forma enfática y clara. Formalmente muchos países lo asumen así, pero sus habitantes viven en zonas inhabitables en términos de distancia, contaminación, seguridad o acceso a bienes y servicios. Por eso, además hablamos de que esas viviendas además de ser accesibles económicamente, deben serlo en cuanto a su localización. Deben también contar con un acondicionamiento climático digno. Uno de los grandes problemas ha sido que muchas ciudades, con la idea de llevar vivienda a sus habitantes, construyeron viviendas en zonas no accesibles con el argumento de que eran baratas. Violentaban así la accesibilidad en miras de hacer negocio. Y eso es un disparate: socialmente y desde un punto de vista de la sostenibilidad.

P. Ustedes hablan de urbanismo sostenible. Explíquese.

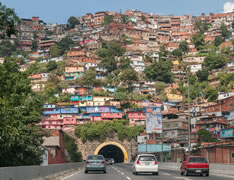

R. La ciudad es la fuente de la sostenibilidad, siempre que esté bien planificada y sea compacta. La lógica de un mundo sostenible es utilizar menos energía y que las infraestructuras cuesten menos. No es necesario que las ciudades se expandan como lo han hecho. Si miramos a Europa, muchas de sus urbes han crecido físicamente, mientras que han decrecido demográficamente. Y eso es insostenible e implica mayor desigualdad. Cuando las ciudades no se planifican, el crecimiento lo lideran los agentes privados guiados por sus propios intereses. Por ejemplo, en los últimos 20 años el cambio de estatuto de rural a urbano se ha hecho de una forma muy oscura, y ahí están implicadas lógicamente las autoridades. Las ciudades crearon ciudades de periferia absolutamente insostenibles. Lo dicen los datos: si una ciudad crece en 20 kilómetros, se incrementa en un 10% el costo del transporte. Y sus habitantes pasarán de consumir 40 minutos en desplazamientos a una hora y veinte.

P. Pero entonces, ¿quién planifica las ciudades?

R. En más de un 60% lo han hecho principalmente los promotores inmobiliarios. Y no siempre se construían en los lugares adecuados. Muchas veces los desarrollos se hacían en cauces de agua, en zonas no urbanizables, en terrenos con subsuelos con problemas… No importaba: el argumento era vivienda barata. La sostenibilidad no es un accidente. Requiere de un Estado fuerte y las instituciones locales y los Gobiernos se han debilitado.

P. ¿Cómo es la ciudad ideal?

R. Además de sostenible, hay que evitar que determinadas áreas se conviertan en guetos. La ciudad óptima debe buscar una mezcla de sus usos sociales y económicos. Y por supuesto, los ricos no deben vivir apartados: ciertas formas de pobreza y riqueza deben convivir. En Singapur, por ejemplo, se obliga a los promotores inmobiliarios a que si construyen 100 viviendas, 30 sean para pobres, 40 para una clase media y 30 para otra más adinerada. Hay que corregir la funcionalidad de las ciudades divididas en industria, vivienda y servicios y comercio. Las ciudades deben tener economías de aglomeración. Es sencillo: si creas zonas exclusivas de viviendas, aumentas la necesidad de transporte en zonas que no hay trabajo. Y con el comercio ocurre algo similar: hay que apostar por el de proximidad. Los grandes centros comerciales nos llevan de nuevo a más consumo energético y a perder más tiempo en desplazamientos.

P. ¿No sería más lógico hablar de autoridades y ciudadanos inteligentes, en vez de ciudades?

R. La noción de ciudades inteligentes ha trastocado la idea de la tecnología, que debe ser un medio y no un fin. La innovación debe ser sinónimo de desarrollo y no está siendo así en muchos lugares. Porque, ¿son inteligentes unas urbes donde el 75% de sus habitantes viven en condiciones tremendamente desiguales? ¿Cómo podemos tolerar que se dé una mayor desigualdad entre los habitantes de ciudades que han crecido económicamente hasta siete y ocho veces? ¿Dónde está la inteligencia que decide ciudades más ricas y ciudadanos más pobres? Necesitamos articular políticas de lucha contra la desigualdad en las que se piense que el Estado central no es el único responsable. También lo son las autoridades locales y provinciales. La historia, geografía, instituciones y política local juegan un papel importante en el desarrollo. Deben crear un marco de actuación que tiene que ver con la provisión de bienes públicos, con el respeto local del empleo, con evitar que los habitantes se vayan a vivir tan lejos y en condiciones inhóspitas... En América Latina, por ejemplo, hemos visto que en los últimos diez años, el 25% de las ciudades crecieron de una forma más igualitaria.

P. ¿A qué ciudades se refiere y cuáles han sido sus prácticas de éxito?

R. Si bien América Latina ha sido una región de grandes desigualdades, en los últimos 15 años se observa una tendencia general de mejoría. Ciudades en Uruguay, Perú, Paraguay y Nicaragua fueron las más exitosas reduciendo desigualdades. Otras colombianas se destacaron en innovación y provisión de bienes públicos, como lo hicieron ciudades en Sri Lanka, Ruanda y Filipinas en otros continentes.

P. ¿Cómo ven desde ONU-Habitat el futuro de las grandes urbes latinoamericanas en las próximas décadas: Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Rio de Janeiro…?

R. El futuro de las grandes urbes está vinculado al tratamiento que se le dé a las pequeñas y medianas ciudades. Para que estas urbes sean exitosas es necesario repensar el sistema nacional de ciudades para darle a cada una, pequeña, pobre o alejada, un papel en el concierto nacional. Se debe repensar la geografía nacional y darle más importancia a la planificación regional. Solo así se pueden atajar problemas territoriales asociados a la desigualdad y la concentración de riqueza. Una revalorización de las ventajas comparativas de cada ciudad es necesaria y eso implica un esquema diferente de inversiones y provisión de infraestructura, bienes y servicios. Una política nacional urbana es crucial en este sentido.

P. ¿Cómo resolver el binomio seguridad y libertad en las ciudades?

R. Habría tres grandes inseguridades a las que se enfrentan las ciudades: una global, que tiene que ver con los problemas asociados al terrorismo internacional; la de la criminalidad de las grandes mafias; y el crimen a menor escala, homicidios, robos y otro tipo de violencias, muy ligado a unas políticas municipales. Pero, a pesar de lo muy distante que pueda parecer la política local y los problemas de terrorismo global, las ciudades pueden hacer mucho por el primero. Desde lo local y la comunidad se pueden identificar y detectar problemas potenciales de desarraigo y violencia. Lo estamos viendo en Europa. Funcionan las ciudades que saben articular gobiernos locales, centrales y regionales. En temas de seguridad, muchas ciudades colombianas han sabido hacerlo. Pero para eso, hace falta un nuevo pacto social que entienda que hay que hacer puentes entre partidos y autoridades para trabajar de forma conjunta.

P. ¿Qué me dice del binomio mujeres y ciudad?

R. Que es una variable fundamental y que hace falta que los Estados y municipios entiendan la noción de género e igualdad. Las ciudades deben contar con una perspectiva de género para que todo lo que pueden ofrecer se pueda gozar en igualdad de condiciones si eres hombre o mujer. Hay que pensar en temas de accesibilidad, control, seguridad y oportunidades. Hay que pensar en ciudades con diseños urbanos que consideren las necesidades específicas de las mujeres en relación con el transporte público, los espacios abiertos, las áreas de empleo.

P. ¿Las ciudades deberían ser feministas?

R. Sí, claro. Deben ser sensitivas e integradoras de las necesidades, preocupaciones y sueños de las mujeres.

P. ¿Y dónde debe estar el ciudadano en los tiempos de una democracia 2.0?

R. Diseñando sus propias soluciones, midiendo y pidiendo rendición de cuentas. La opinión de los ciudadanos debe contribuir a la toma de decisiones para que las ciudades sean de ellos. La lucha por lo público, así como la noción de provisión de bienes públicos, bienestar colectivo e identidad social compete al ciudadano.

Lula Gómez / El País

Página Web - 2018/01/24

Fuente: https://elpais.com/

Gobiernos no pueden ser tímidos en estimular este renglón de la economía, dicen expertos.

Gobiernos no pueden ser tímidos en estimular este renglón de la economía, dicen expertos.

A propósito de su último libro "La vida de los edificios", el prestigioso arquitecto español alerta sobre el impacto y los abusos de las nuevas arquitecturas.

A propósito de su último libro "La vida de los edificios", el prestigioso arquitecto español alerta sobre el impacto y los abusos de las nuevas arquitecturas. Urgen soluciones técnicas y gerenciales que logren un producto urbano híbrido, dotando a las áreas informales existentes y por venir, de aquellas condiciones que no pueden obtener por sí mismas.

Urgen soluciones técnicas y gerenciales que logren un producto urbano híbrido, dotando a las áreas informales existentes y por venir, de aquellas condiciones que no pueden obtener por sí mismas.  Eduardo Moreno, director de investigación y desarrollo de capacidades de ONU-Habitat, insiste en que hay que buscar una solución a la desigualdad en las grandes urbes del planeta

Eduardo Moreno, director de investigación y desarrollo de capacidades de ONU-Habitat, insiste en que hay que buscar una solución a la desigualdad en las grandes urbes del planeta Stefano Boeri lanzó campaña para que las ciudades conviertan sus edificios en bosques verticales.

Stefano Boeri lanzó campaña para que las ciudades conviertan sus edificios en bosques verticales.